AI行业焦点正在转移:从生成式AI的炒作热潮到以责任为驱动的基础创新构建。

- Gartner client? Log in for personalized search results.

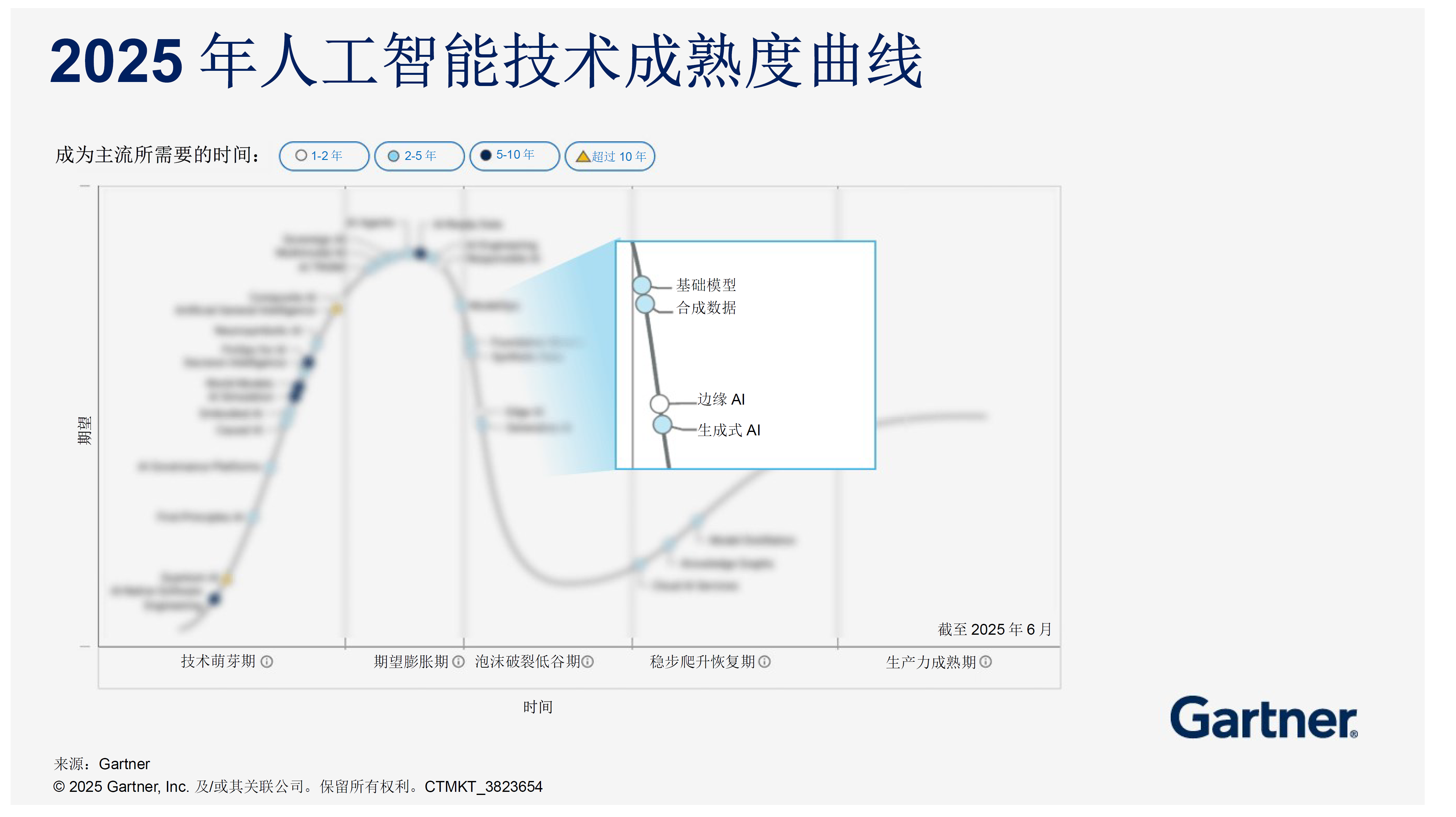

2025年人工智能技术成熟度曲线:超越生成式AI

作者:Haritha Khandabattu | 2025年7月25日

人工智能(AI)技术成熟度曲线有助于决策者优先布局高影响力的新兴AI技术

伴随着持续稳定的AI技术投资与采用,企业已将重心转向AI的规模化应用,着重发展基础性创新。2025年人工智能技术成熟度曲线为决策者提供战略指南,帮助其优先布局高影响力的新兴AI技术,应对复杂的监管环境并推动规模化运营。

Gartner每年发布130余份技术成熟度曲线报告,协助客户追踪1,900余项创新技术在不同行业、职能领域、地域及技术领域的成熟度与发展潜力。以下摘录了我们最受关注的人工智能技术成熟度曲线核心洞察。

人工智能技术成熟度曲线核心洞察

通过技术成熟度曲线识别需要持续创新的关键AI技术,推动业务从实验探索转向规模化应用。

生成式AI进入泡沫破裂低谷期

尽管存在伦理争议与社会隐忧,在去年的人工智能技术成熟度曲线报告中,生成式AI仍被定位为一项具有变革潜力、可能对商业生态产生深远影响的技术。今年该技术已进入泡沫破裂低谷期,企业开始深入了解其潜力和局限性。

在向企业证明生成式AI价值的过程中,AI领导者仍然面临着诸多挑战。尽管2024年对生成式AI的平均投入高达190万美元,仅不足30%的AI领导者表示其CEO对AI投资回报感到满意。低成熟度企业难以识别适用场景,对计划成效存在非理性预期。成熟机构则面临专业技术人才短缺和员工生成式AI素养的提升难题。

更广泛而言,治理挑战(如AI幻觉、算法偏见与公平性问题)及政府监管可能制约生成式AI在生产力提升、自动化应用和岗位转型中的部署。

投资关键基础性AI使能技术

随着企业逐渐调整生成式AI在其AI战略中的核心地位,关注重点转向支持可持续AI实施的使能技术。这类技术有助于优化AI系统集成与管理,提升实施效能和可扩展性。

例如,AI工程作为规模化交付企业级AI及生成式AI解决方案的基础学科,可支持企业持续安全地开发并扩展高价值AI解决方案组合。

模型操作化(ModelOps)是另一项关键基础技术,预计将最终达到生产力成熟期。该技术聚焦高级分析技术、AI及决策模型的端到端治理和生命周期管理,助力实现分析技术与AI/生成式AI项目的标准化、规模化和强化分析,并推动技术成果的生产化部署。

两大核心AI技术快速发展

为推进AI规模化应用,决策者必须提升数据管理实践能力,确保AI就绪数据(通过验证其针对特定AI场景需求的适用性)能支撑现有及未来的业务需求。但57%的企业表示其数据尚未达到AI就绪标准。这类企业将面临无法实现业务目标,并且承受不必要的风险。

AI智能体是运用AI技术,在其数字或物理环境中进行感知、做出决策、采取行动并实现目标的自主或半自主软件实体。得益于AI技术的突破(如生成式AI演进、多模态理解及复合式AI),企业能够利用AI智能体执行复杂任务。

然而,该技术的复杂性导致其易受访问安全、数据安全与治理问题的影响。同时,企业对AI智能体在无监督条件下的运行能力缺乏实质信任,并对潜在错误的重大影响存有顾虑。

AI原生软件工程登上技术成熟度曲线

AI原生软件工程今年首次亮相技术成熟度曲线,其指的是一整套专门为配合AI工具使用而优化的软件开发流程和规范。

当前软件工程师已能运用AI技术自主或半自主完成软件开发周期中的一系列任务。目前主要集中于编码和测试环节的AI助手及测试工具,其本质更接近AI增强而非独立AI运作。

未来AI将深度融入各类软件工程任务中,成为原生性存在。这标志着软件开发角色的重大转型:工程师将转向更需要批判性思维、人类创造力与共情能力的高价值工作。

但需注意,AI输出存在偏见、幻觉和非确定性风险,软件工程师不可过度依赖。而多智能体工作流程更会形成复合型幻觉风险。此外,AI工具的应用也会扩大威胁暴露面,为企业制造新型安全漏洞。

人工智能技术成熟度曲线常见问题解答

什么是人工智能技术成熟度曲线?

人工智能技术成熟度曲线是Gartner通过图形化方式展现AI技术(包含生成式AI)成熟度、采用指标及商业影响力的分析工具。它旨在帮助企业理解各类AI创新成果走向主流应用的发展阶段、定位依据,及其在整个AI版图中的战略价值。